Сегодня, как и много столетий назад, приобретение знания об окружающем мире является одной из главных задач человеческой жизнедеятельности. И это понятно. Для своего существования и развития человеку всегда требовалось знание о законах функционирования и развития того мира, в котором он живет. Кроме того, наряду с необходимостью приобретения знания о мире, вот уже не одно столетие существует и другая необходимость, а именно: осмысление природы самого процесса познания. Без выполнения этой рефлексивной работы – деятельности по осмыслению природы знания – современная цивилизация едва ли смогла бы добиться тех успехов, которыми она сегодня располагает, прежде всего, в области науки и техники. Несмотря на то, что в рамках гносеологии, которая занята исследованием вопросов познания, накоплен обширный опыт осмысления механизмов, принципов и категорий познания, в последние десятилетия все чаще звучит мысль о том, что традиционная гносеология обнаруживает некоторую ограниченность своего подхода к познанию и науке. Данная ограниченность не в последнюю очередь связана с отвлечением от антропологической размерности познания.

Действительно, при внимательном рассмотрении эпистемологической рефлексии трудно не заметить, что в тени интереса к теме обоснования объективности научного знания часто остается главный герой и участник познавательного процесса – человек. Последний либо исчезает в абстракции безразмерной, лишенной бытийной плотности идеальной точки, либо получает одностороннюю интерпретацию, выступая по преимуществу как социальное существо. Так, например, в отечественной философии была проделана большая работа по осмыслению социокультурной обусловленности познания. Было показано, как и в каких формах социальное и культурно-историческое входят в содержание знания и влияют на способы и результаты познавательной деятельности. Человек, однако, принадлежит не только миру социума и культуры, но и миру природы, а между тем эволюционно-биологическая форма обусловленности познания часто оставалась в тени философского интереса. Такое разъятие социокультурного и биологического начал познавательной деятельности приводит к односторонней репрезентации картины познания. Таким образом, настоятельной потребностью оказывается восстановление антропологической целостности и полноты феномена знания.

В связи с указанной потребностью было бы целесообразным обратиться к рассмотрению специфики той когнитивной «оснастки», которую задействует сознание в процессах восприятия и осмысления и продемонстрировать единство «врожденных» и «приобретенных» свойств человеческой психики в когнитивных процессах.

По-видимому, главное, без чего не может обойтись ни один разговор, касающийся дихотомии «врожденное – приобретенное», – это упоминание такого важного принципа классической генетики как постоянное взаимодействие между генетической структурой особи и окружающей ее средой. Комплекс генов особи, унаследованный от родителей, определяет предел возможностям ее развития. Какая из этих возможностей проявится – решают условия среды обитания этой особи. Можно сказать, что генотип представляет собой определенный «генетический алгоритм» для ограниченного числа альтернативных путей развития. Реальный же путь развития из этого числа определяется средой. Таким образом, внутреннее и внешнее, гены и среда, природа организма и условия его существования и развития связаны сложной диалектической связью и противопоставлять их друг другу не следует.

Развитие молекулярной биологии, генетики во второй половине XX века позволили специфицировать влияние генов через механизмы так называемых «закрытых» и «открытых» программ [17]. Закрытые программы получают неизменное закрепление в ДНК и определяют поведение живого существа вплоть до мельчайших подробностей. Открытые программы, наоборот, экологически гибкие, не расписывают в поведении все по шагам и открыты к приобретению информации через обучение. Подтверждением значимости открытых генетических программ могут служить исследования последних десятилетий в области нейробиологии и психологии развития.

Так, нейробиологи отмечают, что если крупные пренатальные морфологические изменения в человеческом мозге (например, возникновение нервной трубки, отростков нейронов, образование кортекса) жестко следует генетическим предписаниям и лишь в небольшой степени зависимы от внешних влияний, то структура и функционирование мозга в постнатальный период (особенно в течение первых двух лет жизни) существенным образом зависят от социальных условий. Среда межличностных взаимодействий оказывает формообразующее влияние на созревание генетически запрограммированной нервной системы [20; 23; 24]. В свою очередь многочисленные исследования в рамках психологии развития продемонстрировали, что при ориентации на приобретение детьми определенного рода знаний в течение определенных «временных окон» сам процесс обучения становится более легким. Подобного рода спецификация содержания знания, а вместе с ним и тех временных отрезков, в течение которых оно относительно легко усваивается, еще раз подтверждает, что генотип нуждается в специальном воздействии окружающей среды для того, чтобы развить, развернуть определенные фенотипические признаки, проявления [4; 7].

Таким образом, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что биогенетические факторы не только не исключают, но и предполагают взаимодействие с факторами социокультурными. В этой связи в нашу задачу входит показать зависимость когнитивных процессов как от генетических предрасположенностей, так и социокультурных влияний.

Пожалуй, одно из самых существенных обстоятельств, которое привлекает к себе внимание при рассмотрении человеческого мира, заключается в том, что, несмотря на огромные культурные различия, которые имеются между народами, существует и ряд общих когнитивных форм и поведенческих репертуаров. Данные когнитивные формы и поведенческие репертуары сами по себе весьма разнообразны. Они могут включать похоронные обряды, табу инцеста, мимические выражения, ряд фобий [5; 13]. С нашей точки зрения, однако, особый интерес представляют те формы, которые связаны, прежде всего, с познавательным отношением человека к миру.

Одна из таких универсальных форм проявляется в том, что функционирование человеческого познавательного аппарата подчинено некоему принципу «экономии»: непрерывное и бесконечное разнообразие сенсорных данных упорядочивается в сравнительно небольшое количество единиц, категорий. Данное обстоятельство становится наиболее очевидным при рассмотрении определенных аспектов восприятия. Взять, например, такое явление как радуга. То, что обычно воспринимает человек, представляет собой дискретные цветовые полосы, хотя в действительности, как это фиксируется приборами, имеет место непрерывное изменение световой волны. Аналогичная ситуация имеет место и применительно к восприятию звуков. Так, хотя содержание вербального опыта представляет собой звуковой поток, человек склонен воспринимать его как состоящий из неких дискретных элементов – фонем. Тот факт, что человек с самого раннего возраста (буквально с первых месяцев жизни), безотносительно к культурной принадлежности, демонстрирует способность к дискретному опознаванию цветов и фонемоподобных образований, дает основания предполагать, что на нейрофизиологическом уровне существуют генетически направляемые способы переработки сенсорной информации [2; 8].

Вместе с тем выше отмеченное обстоятельство вовсе не исключает влияния социокультурных факторов на процесс восприятия окружающего мира. Лучший повод убедиться в этом – присмотреться к тем дискуссиям, которые ведутся вокруг влияния языка на восприятие цвета. Уже самые первые изыскания в данном направлении породили неоднозначность и споры. Так, Э. Рош и Д. Оливер демонстрировали американцам и представителям новогвинейского племени дани, чей язык содержал только два термина для обозначения цвета, разноцветные фишки. Когда через несколько секунд экспериментаторы проводили проверку на запоминание цветовых образцов, то оказалось, что и американцы, и дани одинаково хорошо запомнили именно основные цвета. Отсюда напрашивался вывод о том, что восприятие, память функционируют независимым от цветового словаря образом. Вместе с тем ряд исследователей (Дж. Люси, Р. Шведер) обратили внимание на то, что выбранные американцами и дани в ходе проверки цветовые образцы характеризуются одним отличительным признаком – сильной цветовой насыщенностью. Данное обстоятельство стало основанием для вполне резонного вопроса: может быть, сама подборка цветовых образцов для постановки эксперимента существенным образом зависела от такого фактора как насыщенность и поэтому соответствующим образом повлияла на исход эксперимента?

В поисках ответа на данный вопрос было проведено немало исследований. Приведем данные одного из недавних экспериментов, в котором участвовали американцы и представители народов беринмо (Папуа Новая Гвинея) и химба (Северная Намибия). В сравнении с 11-ю цветовыми категориями английского языка, язык беринмо и химба содержал только пять терминов для обозначения цвета. Примечательно, что до тех пор, пока в организации цветового множества превалировал фактор цветовой насыщенности, выбор цветовых образцов американцами, с одной стороны, и беринмо и химба – с другой, по-прежнему совпадал. Однако когда цветовые образцы для эксперимента были подобраны независимым от фактора насыщенности образом, то есть наугад, то совпадение исчезло. Беринмо и химба запоминали цвета, которые укладывались в их цветовой словарь, лучше, чем те цвета, которые запоминали американцы [21; 22]. В целом, несмотря на то, что ряд отдельных вопросов по-прежнему остается дискуссионным, идея о влиянии языка (цветового словаря) на процессы запоминания и восприятия цвета приобретает сегодня все более обоснованный характер.

Разумеется, вышеприведенный пример взаимодействия генетической предрасположенности и социальной обусловленности в сфере когнитивных процессов далеко не единственный. Обратим внимание на еще одну особенность работы человеческого когнитивного аппарата. В конце 70-х –начале 80-х годов XX века психологами, изучающими когнитивное развитие детей, были освоены новые экспериментальные техники работы с младенцами. Младенца помещали в небольшую комнату с глухими стенами и на расположенный перед ним экран проецировали изображение какого-нибудь объекта. Как правило, новорожденные некоторое время смотрели на проецируемый объект, затем их внимание притуплялось, что свидетельствовало о том, что они привыкли к данному стимулу. Когда этот же самый стимул на несколько секунд блокировали, а потом возобновляли, то время рассматривания младенцем изображения значительно уменьшалось. Однако если спустя некоторое время на экран проецировали изображение нового, незнакомого объекта, то ребенок оживлялся и рассматривал его столь же долго, как и первый объект. В каждом из случаев время, которое ребенок тратил на рассматривание объекта, тщательно фиксировалось экспериментатором.

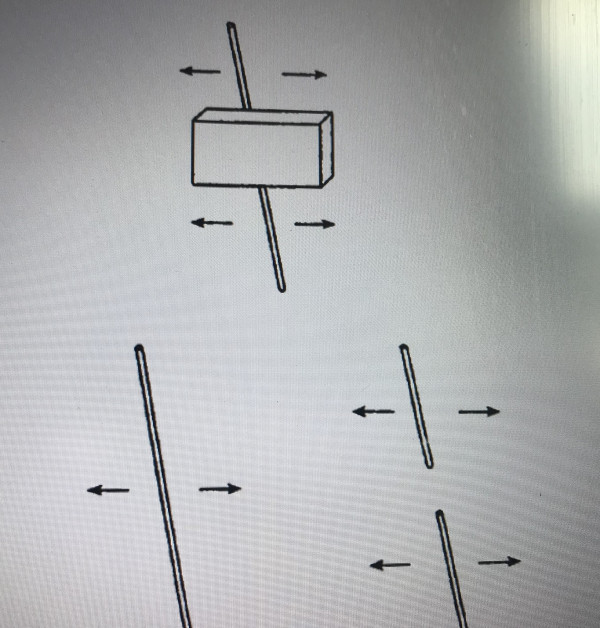

В одном из таких экспериментов четырехмесячных младенцев приучили смотреть за горизонтальным движением металлического стержня, как это показано на рисунке.

При этом срединная часть стержня была закрыта массивным бруском и оставалась невидимой для испытуемых. Впоследствии экспериментальную ситуацию изменили: брусок убрали и демонстрировали горизонтальное движение полностью открытого стержня, а потом движение двух отдельных частей стержня, как если бы целый стержень оказался распилен надвое. Примечательно, что именно этот последний вариант был предпочтен испытуемыми, хотя, казалось бы, он должен быть более привычным для них, то есть близким к образу стержня частично закрытого бруском. Данное предпочтение объяснялось тем, что уже в исходной ситуации, наблюдая движение частично закрытого стержня, младенцы «видели» его как нечто целостное, что свидетельствовало о наличии у них некоего врожденного представления об объекте [10].

Приведенные данные служат, по-видимому, еще одним основанием в пользу определенной генетической «запрограммированности» человеческого когнитивного аппарата. Вместе с тем в очередной раз приходится заметить, что данная «запрограммированнасть» отнюдь не абсолютна, не тотальна. Современные дискуссии о так называемом «полезависимом» и «поленезависимом» когнитивных стилях, «аналитической» и «холистской» стратегиях переработки когнитивной информации позволяют убедиться в сказанном.

Дихотомия «полезависимого» и «поленезависимого» когнитивных стилей отражает присущие индивидам и целым группам различия в способности дифференцировать, отделять воспринимаемый объект от области его существования. Было, в частности, замечено, что представители тех сообществ, в которых ведется оседлый образ жизни и доминирует сельскохозяйственный труд, вынуждены постоянно координировать свои действия с другими индивидами. Склонность воспринимать объект вместе с его окружением, то есть приверженность к полезависимому стилю, развита у этих индивидов, как правило, выше, чем, например, у охотников-собирателей, чей мобильный образ жизнедеятельности, относительно простые социальные отношения, располагают больше к деконтекстуализации объекта восприятия, то есть к поленезависимому стилю [11; 25]. Как видим, врожденная с точки зрения эксперимента с младенцами склонность к восприятию вещи в ее целостности может получить разное в зависимости от социокультурных факторов преломление.

Уместно заметить, что не так давно дихотомия «полезависимого» и «поленезависимого» когнитивного стилей получила развитие на примере нового эмпирического материала. Речь идет об экспериментах, в которых американцам и японцам демонстрировали фрагменты подводных съемок. Каждая из предлагаемых сцен содержала множество разнообразных явлений – камни, растительность, рыбы и другая морская живность. Среди этого разнообразия был, однако, помещен специальный объект – рыба, которая отличалась от остальных рядом признаков – большим размером, цветом, скоростью передвижения и т. д. Примечательно, что свои ответы на просьбы экспериментаторов описать увиденное американцы и японцы выстраивали по-разному. Японцы, как правило, начинали с отсылки к контексту как таковому (например: «то, что я видел, напоминало реку»), тогда как американцы сразу же обращались к выделяющемуся из общего фона фокальному объекту. В целом, хотя общее количество суждений японцев и американцев относительно фокального объекта было одинаковым, японцы высказали на 70 % больше суждений, касающихся контекста [16]. Как видим, и в данном случае врожденная склонность к восприятию вещи в ее целостности получила неодинаковое развитие. Данное различие закрепилось в виде «холистской» (применительно к особенностям японского восприятия) и «аналитической» (применительно к особенностям американского восприятия) стратегий переработки информации. Холистская когнитивная стратегия подразумевает ориентацию субъекта на контекст как на то целое, в котором существует, присутствует объект восприятия, мышления. Особое значение придается отношениям между объектом и самим контекстом. Аналитическая стратегия, напротив, ориентирована на отделение объекта от контекста и сфокусирована на категоризации атрибутов самого объекта.

Спрашивается, чем вызвано существование данного различия? На сегодняшний день есть веские основания полагать, что указанные когнитивные различия не в последнюю очередь связаны с особенностями западной, американской культуры, социума, с одной стороны, и восточной культуры – с другой. Так, если поведение и ценности представителей Восточной Азии демонстрируют, как правило, коллективизм, тесные взаимосвязи членов социума друг с другом, то представители Западной Европы, США, наоборот, склонны к большей независимости и индивидуализму. Показательно, что японцы, сталкиваясь с задачей дать самоописание, чаще прибегают к дескрипциям, отражающим их социальную идентичность («Я – студент…») или социальные отношения («Я – брат…»). Американцы же тяготеют к описанию черт личностного склада, характера («Я – любопытный» и т. д.) [6; 15]. Надо полагать, что тесная социальная сеть взаимных обязательств и ролевых отношений способствовала развитию у представителей восточной культуры повышенной чувствительности к тому целому – контексту – в котором существует объект восприятия, мышления. Сообщество свободных, автономных индивидов Запада, ценивших прежде всего независимость, наоборот, выдвигало на передний план способность выделения объекта из контекста и категоризации его атрибутов. Особая значимость идеала социальной гармонии, характерная для восточной культуры, поощряла мышление в аспекте поиска «срединного пути», примиряющего противоположности. Приоритет личной независимости, свободы, наоборот, способствовал распространению словесных дебатов, дискуссий и как следствие – утверждению идеала логической последовательности и согласованности суждений.

Стоит заметить, что различие холистской и аналитической когнитивных стратегий отчетливо проявляется на примере такой когнитивной процедуры, как объяснение. Данное обстоятельство особенно важно, так как оно позволяет еще раз увидеть односторонность исключительно генетической или социальной обусловленности когнитивных процессов. С одной стороны, современные научные изыскания в рамках психологии развития дают основания считать, что Ж. Пиаже существенно недооценил способность детей к пониманию каузальных отношений. Психологические эксперименты показывают, что движение неодушевленных объектов без каких бы то ни было внешних сил, а также внезапное исчезновение и появление предметов вызывает удивление у детей самого раннего возраста. С другой стороны, как показывают кросскультурные исследования, сама склонность к каузальному объяснению может принимать различное направление. Так, можно ожидать, что американцы, западно-европейцы, которым свойственно деконтекстуализировать объекты, будут склонны объяснять те или иные действия, события, ссылаясь на свойства самого объекта, тогда как представители восточной культуры, объясняя те же самые явления, будут скорее обращаться к отношениям между объектом и контекстом. Данная разница действительно подтверждается на примере исследований, проводившихся среди американцев и индейцев, исповедующих индуизм [9; 12; 19]. При этом отмеченная разница распространяется не только на сферу социальных событий, но и на явления, которые непосредственно ей не принадлежат. Так, выступают ли объектом объяснения преступные действия людей или движения рыб, американские испытуемые устойчиво обращаются к предполагаемым внутренним свойствам объекта, а китайцы – к внешним, контекстуальным факторам.

Наконец, еще одно явление, которое привлекает к себе внимание в свете взаимодействия социокультурных факторов и врожденных предрасположенностей сознания, связано с человеческим восприятием мира биологических, живых объектов. Вот уже на протяжении ряда десятилетий специалисты в области когнитивной антропологии и этнонауки отмечают, что, несмотря на существующие культурные и географические различия между народами, последние используют примерно одну и ту же абстрактную структуру, фиксирующую и упорядочивающую многообразие растительного и животного мира [1; 3]. Данная структура представляет собой концептуальную сетку, состоящую из таких категорий, как «род», «вид», «семейство», «отряд»» и т. д. Кроме того, адепты различных культур придерживаются единого представления о том, что каждому родовидовому образованию органического мира свойственна своя глубинная сущность, определяющая его внешние признаки, поведение, экологические предпочтения. Действительно, как показывают некоторые эксперименты, представления о подобного рода сущности встречаются уже у детей в возрасте 4–5 лет, причем как у представителей современных, так и традиционных сообществ.

По-видимому, такой культурный универсализм действительно дает основания предположить существование определенной врожденной предрасположенности человеческого сознания – совокупности генетически закрепленных правил восприятия мира живой природы. Однако и в данном случае это только «одна сторона медали». Дело в том, что общность концептуальной сетки («род – вид – семейство») не отменяет тех различий, которые появляются в процессе классификаций внутри самой сетки. Приведем небольшой пример.

Представители индейского народа меномини делят с американцами одну и ту же географическую область (штат Висконсин). И те, и другие обладают обширным знанием пресноводных рыб, обитающих в водоемах Висконсина, используют похожие рыболовные практики, интересуются сходными разновидностями рыб. Несмотря на данные обстоятельства, американцы и меномини проявили отчетливые различия в задачах на классификацию пресноводных рыб. Для американцев главными факторами при классификации были морфологические (размер, форма рыбы), для меномини – экологические (место обитания рыб, их взаимодействия друг с другом и со средой). В сравнении с меномини, американцы чаще вводили в свои классификации оценочные характеристики, типа «престижная разновидность», «мелочь». В задачах на понимание взаимодействий между рыбами в их естественной среде обитания американцы обращались главным образом к зрелым, взрослым особям, тогда как меномини включали в свое рассмотрение все стадии развития, созревания рыбы [18]. Спрашивается, чем объясняются данные различия? Краткий ответ: культурными ценностями. Дело в том, что для меномини крайне важным является уважительное отношение к природе, убеждение в том, что человеку следует брать у природы только самое необходимое. Представления о сбалансированном, гармоничном сосуществовании с природой заставляют меномини быть более чувствительными к экологическим факторам, как при классификации, так и при объяснении своих классификаций. В культуре американцев тоже присутствует уважительное отношение к природе. Гарпунная охота запрещена законодательством штата Висконсин. И все же ориентация на субъекта, его цели, потребности является в данном случае приоритетной. Отдых на свежем воздухе, спортивная рыбалка, членство в рыболовном клубе – характерные черты образа жизни американцев этого штата. В итоге природа воспринимается в аспекте состязания, в качестве источника вызова проверить себя на успешность – поймать самую большую рыбу и т. д. Как следствие этого, доминирующей становится ориентация на взрослую рыбу, на такую морфологическую ее характеристику как размер. Как видим, мыслительные процессы пребывают в данном случае под влиянием социокультурных факторов, и говорить о некоем генетически закрепленном культурном универсализме не приходится.

Обобщим теперь сказанное и подведем итоги. Первое и наиболее общее соображение, которое напрашивается в связи с обращением к многочисленным эмпирическим данным и теориям, заключается в следующем: судя по всему, процесс познания испытывает влияние как со стороны эволюционно-биологических, так и социокультурных факторов. Так, представляется справедливым тот факт, что определенные системы восприятия, памяти, мышления сложились под давлением естественного отбора, возникли как адаптации, обеспечивающие выживание и воспроизводство человека как биологического вида. В то же время, однако, приходится признать, что когнитивные способности, процессы с необходимостью обусловлены и социокультурными факторами – ценностями, традициями, конвенциями, языком, имплицирующим способы членения, описания, категоризации действительности. В связи с этим распространенная ныне в сфере когнитивистики аналогия между работой человеческого мозга и функционированием компьютера справедлива лишь отчасти. С одной стороны, человеческий мозг действительно перерабатывает информацию на основе сформировавшихся в ходе биологической эволюции «программ». Но, с другой стороны, развитие социума, культуры, самой экосреды, испытывающей колоссальное влияние антропогенных факторов, предъявляет свои требования к работе мозга, вынуждает его «перестраиваться», запускать новые «когнитивные программы». В этом принципиальное отличие человеческого мозга от современных компьютеров, которые, хотя и обладают определенной способностью к самообучению, пока что не могут подкрепить без помощи человека свою «когнитивную эволюцию» эволюцией собственного «железа».

Далее, на основе имеющихся сегодня данных (в том числе и представленных нами) едва ли можно сказать, каким образом молекулярно-генетические процессы в нейронах и изменения в нейроструктурах взаимосвязаны с когнитивными процессами, как на основе этих взаимосвязей возникают и генетически закрепляются адаптивно ценные сдвиги в процессах переработки мозгом когнитивной информации. Тем не менее сам факт наличия генетически контролируемых когнитивных форм и поведенческих репертуаров сомнений не вызывает. Психогенетические, нейробиологические, социобиологические и антропологические исследования – каждое вносит свой вклад в представление о неких врожденных структурах. Вместе с тем следует еще раз подчеркнуть, что так называемые врожденные сознанию структуры представляют собой диспозиции, склонности, которые для своего дальнейшего развития требуют обязательного участия внешней, социокультурной среды. Социокультурная среда может усилить или ослабить ту или иную диспозицию, придать ей то или другое направление. К примеру, способность поддерживать представление о вещи как объекте – самотождественной, существующей вне восприятия сущности, является, видимо, врожденной. Однако представители восточной и западной культур, как мы видели, используют различные стратегии при решении одних и тех же познавательных задач, задействующих понятие объекта. Японцы склонны к холистской мыслительной стратегии, подразумевающей ориентацию субъекта на контекст как на то целое, в котором существует, пребывает объект восприятия, мышления. Особое значение придается отношениям между объектом и самим контекстом. Американцы предпочитают аналитический способ мысли, ориентированный на отделение объекта от контекста и сфокусированный на категоризации атрибутов самого объекта.

Предпринятый анализ ряда когнитивных способностей в аспекте их обусловленности эволюционно-биологическими и социокультурными факторами дает основания считать, что сама граница между «биологическим» и «культурным», «врожденным» и «приобретенным» является скорее всего скользящей, диффузной. Действительно, ряд эмпирических данных, связанных, главным образом, с модулярной гипотезой, говорит о том, что процессы переработки когнитивной информации, ведущие от сенсорных фильтров к восприятию, осуществляются автоматически на основе сформировавшихся в ходе биологической эволюции «алгоритмов», «программ». В то же время работа восприятия кооперируется с когнитивными способностями, которые в значительной степени обусловлены социокультурными факторами – памятью, вниманием, мышлением. Данная кооперация как раз и снимает резкое разграничение биологических и культурных, врожденных и приобретенных начал в составе познавательного опыта.

Наконец, рассмотрение эволюционно-биологических и социокультурных детерминаций позволило обнаружить еще одно немаловажное обстоятельство, а именно: познавательные процессы демонстрируют особую чувствительность к тому контексту, в котором они осуществляются. В самом деле, как мы видели, в ряде случаев испытуемые проявляют успех в решении познавательных задач только тогда, когда сами задачи реализуются в определенных условиях, специальных ситуациях. По-видимому, существует не только общие, применяемые ко всем ситуациям познавательные стратегии, правила, критерии, но и частные, ориентированные на специфические, конкретные ситуации, что и свидетельствует об определенной контекстуальности, ситуативности человеческого познания.

Список литературы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Atran S. Cognitive Foundations of Natural History: Towards an Anthropology of Science. Cambridge, 1990. 376 p.

2. Beale J. M., Keil F. C. Categorical effects in the perception of faces // Cognition. 1995. Vol. 51. P.1–23.

3. Berlin B. Ethnobiological classification. Princeton, 1992. 364 p.

4. Boyd R., Richerson P. Culture and evolutionary process. Chicago, 1985. 340 p.

5. Brown D. Human Universals. New York, 1991. 220 p.

6. Cousins S. D. Culture and self-perception in Japan and the United States // Journal of Personality and Social Psychology. 1989. Vol. 56. P. 124–131.

7. Draper P., Harpending H. A sociobiological perspective on human reproductive strategies // Sociobiological perspectives on human development / K. B. MacDonald (ed.). Springer, 1988. P. 340– 372.

8. Eimas P. D., Miller J. L., Jusczyk P. W. On infant speech perception and the acquisition of language // Categorical perception: The groundwork of cognition / S. Harnad (Ed.). Cambridge University Press. 1987. P. 161–195.

9. Hong Y., Chiu C., Kung T. Bringing culture out in front: Effects of cultural meaning system activation on social cognition // Progress in Asian social psychology / K. Leung, Y. Kashima, U. Kim, S. Yamaguchi (Eds.). Wiley, 1997. Vol. 1. P. 135–146.

10. Kellman P. J., Spelke E. S. Perception of partly occluded objects in infancy // Cognitive Psychology. 1983. Vol. 15. P. 483–524.

11. Kuhnen U., Hannover B., Roeder U. Cross-cultural variations in identifying embedded figures: Comparisons from the United States, Germany, Russia, and Malaysia // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2001. Vol. 32. P. 365–371.

12. Lee F., Hallahan M., Herzog T. Explaining real life events: How culture and domain shape attributions // Personality and Social Psychology Bulletin. 1996. Vol. 22. P. 732–741;

13. Lumsden C. J., Wilson E. O. Promethean Fire: Reflections on the Origin of Mind. Cambridge, 1983. 216 p.

14. MacDonald K. B. Social and personality development. An evolutionary synthesis. New York, 1988. 340 p.

15. Markus H. R., Mullally P. R., Kitayama S. Selfways: Diversity in modes of cultural participation // The conceptual self in context / U. Neisser, D. Jopling (Eds.). Cambridge University Press, 1997. P. 13–61.

16. Masuda T., Nisbett R. E. Attending holistically versus analytically: Comparing the context sensitivity of Japanese and Americans // Journal of Personality and Social Psychology. 2001. Vol. 81. P. 922–934.

17. Mayr E. Behavior programmers and evolutionary strategies // American Scientist. 1974. Vol. 62. P. 650–659.

18. Medin D., Ross N., Atran S., Burnett R., Blok S. Categorization and reasoning in relation to culture and expertise // The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory / B. Ross (Ed.). Academic Press, 2002. Vol. 41. P. 1–38.

19. Morris M. W., Peng K. Culture and cause: American and Chinese attributions for social and physical events // Journal of Personality and Social Psychology. 1994. Vol. 67. P. 949–971.

20. Nelson C. A. Change and continuity in neurobehavioral development: lessons from the study of neurobiology and neural plasticity // Infant Behavior and Development. 1999. Vol. 22(4). P. 415– 429.

21. Roberson D., Davidoff J., Davies I. R. L., Shapiro L. Colour categories in Himba: Evidence for the cultural relativity hypothesis // Cognitive Psychology. 2005. Vol. 50. P. 378–411.

22. Roberson D., Davies I., Davidoff J. Color categories are not universal: Replications and new evidence from a Stone-age culture // Journal of Experimental Psychology: General. 2000. Vol. 129. P. 369–398.

23. Schore A. N. Attachment and the regulation of the right brain // Attachment and Human Development. 2000. Vol. 2. P. 23–47.

24. Siegel D. J. The developing mind. Toward a neurobiology of interpersonal experience. New York, 1999. 394 p.

25. Witkin H. A., Berry J. W. Psychological differentiation in cross-cultural perspective // Journal of Cross Cultural Psychology. 1975. Vol. 6. P. 4–87.

REFERENCES

1. Atran S. Cognitive Foundations of Natural History: Towards an Anthropology of Science. Cambridge, 1990.

2. Beale J. M., Keil F. C. Categorical effects in the perception of faces // Cognition. 1995. Vol. 51. P.1–23.

3. Berlin B. Ethnobiological classification. Princeton, 1992.

4. Boyd R., Richerson P. Culture and evolutionary process. Chicago, 1985.

5. Brown D. Human Universals. New York, 1991.

6. Cousins S. D. Culture and self-perception in Japan and the United States // Journal of Personality and Social Psychology. 1989. Vol. 56. P. 124–131.

7. Draper P., Harpending H. A sociobiological perspective on human reproductive strategies // Sociobiological perspectives on human development / K. B. MacDonald (ed.). Springer, 1988. P. 340– 372.

8. Eimas P. D., Miller J. L., Jusczyk P. W. On infant speech perception and the acquisition of language // Categorical perception: The groundwork of cognition / S. Harnad (Ed.). Cambridge University Press. 1987. P. 161–195.

9. Hong Y., Chiu C., Kung T. Bringing culture out in front: Effects of cultural meaning system activation on social cognition // Progress in Asian social psychology / K. Leung, Y. Kashima, U. Kim, S. Yamaguchi (Eds.). Wiley, 1997. Vol. 1. P. 135–146.

10. Kellman P. J., Spelke E. S. Perception of partly occluded objects in infancy // Cognitive Psychology. 1983. Vol. 15. P. 483–524.

11. Kuhnen U., Hannover B., Roeder U. Cross-cultural variations in identifying embedded figures: Comparisons from the United States, Germany, Russia, and Malaysia // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2001. Vol. 32. P. 365–371.

12. Lee F., Hallahan M., Herzog T. Explaining real life events: How culture and domain shape attributions // Personality and Social Psychology Bulletin. 1996. Vol. 22. P. 732–741;

13. Lumsden C. J., Wilson E. O. Promethean Fire: Reflections on the Origin of Mind. Cambridge, 1983.

14. MacDonald K. B. Social and personality development. An evolutionary synthesis. New York, 1988.

15. Markus H. R., Mullally P. R., Kitayama S. Selfways: Diversity in modes of cultural participation // The conceptual self in context / U. Neisser, D. Jopling (Eds.). Cambridge University Press, 1997. P. 13–61.

16. Masuda T., Nisbett R. E. Attending holistically versus analytically: Comparing the context sensitivity of Japanese and Americans // Journal of Personality and Social Psychology. 2001. Vol. 81. P. 922–934.

17. Mayr E. Behavior programmers and evolutionary strategies // American Scientist. 1974. Vol. 62. P. 650–659.

18. Medin D., Ross N., Atran S., Burnett R., Blok S. Categorization and reasoning in relation to culture and expertise // The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory / B. Ross (Ed.). Academic Press, 2002. Vol. 41. P. 1–38.

19. Morris M. W., Peng K. Culture and cause: American and Chinese attributions for social and physical events // Journal of Personality and Social Psychology. 1994. Vol. 67. P. 949–971.

20. Nelson C. A. Change and continuity in neurobehavioral development: lessons from the study of neurobiology and neural plasticity // Infant Behavior and Development. 1999. Vol. 22(4). P. 415– 429.

21. Roberson D., Davidoff J., Davies I. R. L., Shapiro L. Colour categories in Himba: Evidence for the cultural relativity hypothesis // Cognitive Psychology. 2005. Vol. 50. P. 378–411.

22. Roberson D., Davies I., Davidoff J. Color categories are not universal: Replications and new evidence from a Stone-age culture // Journal of Experimental Psychology: General. 2000. Vol. 129. P. 369–398.

23. Schore A. N. Attachment and the regulation of the right brain // Attachment and Human Development. 2000. Vol. 2. P. 23–47.

24. Siegel D. J. The developing mind. Toward a neurobiology of interpersonal experience. New York, 1999.

25. Witkin H. A., Berry J. W. Psychological differentiation in cross-cultural perspective // Journal of Cross Cultural Psychology. 1975. Vol. 6. P. 4–87.